本ブログの御訪問ありがとうございます。

機械設計歴20年以上のtsurfと言います。

今回は以下に関する記事です。

機械設計に使う

近接センサや静電容量センサー

のA接/B接

⇩本記事は以下の方にオススメです⇩

未経験機械設計者

近接センサーや静電容量センサーで

A接とかB接とかって何だよ?

⇩本記事を読むと以下が わかります⇩

今回は静電容量センサーを例に

A接とB接を解説します

①光を使わないセンサー

光電センサーやファイバーセンサーは、

光を使ったセンサーです。

しかし センサーの中には光を使わず

電界の変化や静電容量の変化で検知するセンサーがあります。

例としては、以下です。

- 近接センサー

- 静電容量センサー

これらのセンサーで注意すべき点としては、

購入時にA接/B接を型式で指定しなくてはいけない

ことです。

なぜなら、近接センサーや静電容量センサーは

後から設定で変更できません。

では、『A接/B接とは何か?』

次の章で解説します.

②A接点/B接点とは

A接点 B接点概要

光を使ったセンサーで紹介した

ライトON ダークONに相当するものです

| 検知時 | 非検知時 | ||

|---|---|---|---|

| A接点 | ➡ | 信号ON | 信号OFF |

| B接点 | ➡ | 信号OFF | 信号ON |

参考としてライトON ダークONについては

以下の記事を御参照ください。

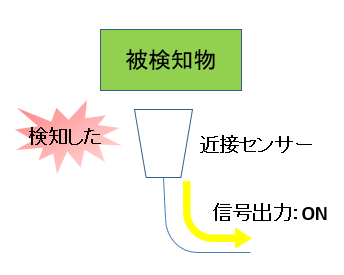

A接点とは

以下のように、近接時に被検知物を検知した時に

出力信号をONします。

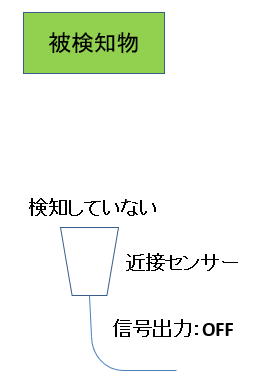

逆に以下のように、被検知物を検知していない時は

出力信号をOFFします。

B接点とは

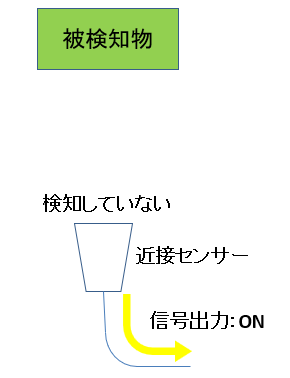

以下のように、被検知物を検知していない時に

出力信号をONします。

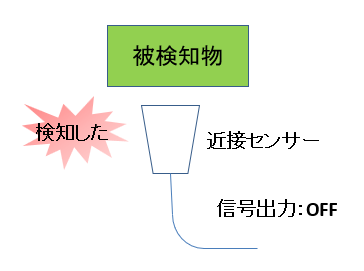

逆に 以下のように、近接時に被検知物を検知した時に

出力信号をOFFします。

③センサーの出力設定は、断線検知を考慮する

断線検知とは

センサーが断線などで破損した場合に

外部にわかるようにすることです。

特に近接センサーなどでインターロックに

使用する場合は注意が必要です。

詳しくは後述しますが設定法としては、以下となります。

| 使用法 | 使用事例 | ||

|---|---|---|---|

| A接点 | ➡ | ワーク等の確認 | 有ることを確認 |

| B接点 | ➡ | 無いことを確認 | インターロックなど |

<注意>

参考で 詳細や使い分けを後述しますが

会社によって考え方がちがいますので

新規で設置の場合 必ず自社の電気設計担当に確認してください

④A接点を使う場合の例

ワーク有を検知する場合

ワーク検知センサーはワークの有り無しを識別

するものですが、

以下の用途のセンサーの場合

ワーク検知センサーの場合の特徴は

『ワーク等がある』ことを確認します。

あることの確認の時は、

あることが確認できている

近接検出時に信号ONにします。

つまりA接点のものを選定します。

A接点の理由

PLCのほうで、

- 信号ONが正常

- 信号OFFが異常

と設定させると以下となります。

| A接点にして | |

|---|---|

|

|

|

| 近接検出時:信号ON ⇒ワークがある正常時 |

非検出時:信号OFF ⇒ワークがない異常時 |

すると以下の条件で、

信号OFFとなり、装置が非常停止&アラーム発報します。

- ワークがない異常の場合

- センサーの信号線や電源線等が断線した場合

つまり、センサーが破損した状態も

異常と判断され検知することができます。

逆に設定してしまうと・・・

- PLCでは信号ONで異常

- センサーはワーク有りで信号OFF

| B接点にして | |

|---|---|

|

|

|

| 近接検出時:信号OFF ⇒ワークがある正常時 |

非検出時:信号ON ⇒ワークがない異常時 |

上記のようにしてしまうと

以下の状態でも信号OFFなので

- 電源線や信号線が断線した状態

- 電源線や信号線が断線した状態で

かつ、ワークがない状態

ワーク有りと判断されてしまいます。

つまり、断線してしまうと常に信号OFFで正常判断され

- 断線自体もわからない

- ワークがない時でもワーク有りと誤判定される

となってしまいます。

⑤B接点を使う場合の例

搬送ジグ検知センサーの場合

イレギュラーなセンサーですが、クラッシュ回避のため

搬送ジグや搬送アームなどの搬送機構Aが、

安全地帯に回避を確認した後に 別の搬送機構Bが通る場合

搬送機構Aがない時⇒別の搬送機構Bが進むのを許可

搬送ジグ検知センサーの場合の特徴は

『搬送機構Aがない』ことを確認します。

ないことの確認の時は、

あることが確認できている

非検出時に信号ONにします。

つまりB接点のものを選定します。

B接点の理由

PLCのほうで、

- 信号ONが正常

- 信号OFFが異常

と認識させると、以下となります。

| B接点にして | |

|---|---|

|

|

|

| 非検出時:信号ON ⇒搬送機構Aがない正常時 |

近接検出時:信号OFF ⇒搬送機構Aがある異常時 |

すると以下の条件で、

信号OFFとなり、装置が非常停止&アラーム発報します。

- 搬送機構Bを動かすタイミングで

搬送機構Aがある異常の場合

- センサーの信号線や電源線等が断線した場合

つまり、センサーが破損した状態も

異常と判断され検知することができます。

逆に設定してしまうと・・・

- PLCでは信号ONで異常

- センサーは搬送機構A有りで信号ON

| A接点にして | |

|---|---|

|

|

|

| 非検出時:信号OFF ⇒送機構Aがない正常時 |

近接検出時:信号ON ⇒送機構Aがある異常時 |

上記のようにしてしまうと

以下の状態でも信号OFFなので

- 電源線や信号線が断線した状態

- 電源線や信号線が断線した状態で

かつ、搬送機構Bが動作する時に

搬送機構Aがある状態

搬送機構Aが回避したから

搬送機構Bが動作OKと判断されてしまいます。

つまり、断線してしまうと常に信号OFFで正常判断され

- 断線自体もわからない

- 搬送機構Aが回避移動されたと誤判定される

となってしまいます。

⑥まとめ

- 近接センサーや静電容量センサーは、

A接/B設を後から変更できないものが

ほとんど - A接点とは、近接検知時に信号出力ON

断線検知を考慮すると

あることを確認したい場合に選定 - B接点とは、非検出時に信号出力ON

断線検知を考慮すると

ないことを確認したい場合に選定

本記事は以上です。

最後までお読み頂きありがとうございます。