本ブログの御訪問ありがとうございます。

機械設計歴20年以上T.surfと言います。

今回は以下に関する記事です。

機械設計に使う

光電センサーやファイバーセンサー

検知方式詳細(透過型 反射型など)

⇩本記事は以下の方にオススメです⇩

ファイバーセンサーや

光電センサーの検知方式って

いろいろな種類があって・・・

⇩本記事を読むと以下が わかります⇩

光電センサーやファイバーセンサーの

検知方式を解説します。

光電センサーやファイバーセンサーの概要は

以下の記事を御参照ください。

①概要と結論

概要

光電センサー/ファイバーセンサーには、

それぞれに以下の検知方式があります。

- 透過型

- 反射型

- 回帰反射型

- 限定反射型

優先すべき検知方式

優先で検討すべきは透過型です。

受光/遮光かなので検知が非常に安定します。

スペースが確保できるのであれば、

透過型を使うべきです。

反射型などは、スペース的には有利ですが

反射は反射の具合で安定性が少し劣ります。

②透過型

検出方法

投光側のセンサーヘッドから光を出し

受光側のセンサーヘッドで

光を受光するか/非検知物により遮光されるか

で検知をします。

メリット / デメリット

『👉メリット』

- 受光/遮光かなので、検知が安定する。

- 被検知物の形状や色や反射体かどうかに

関係なく検知可能

『👉デメリット』

- センサーヘッドを2つ使用するので

スペースが必要になる - 光軸調整が 少し大変

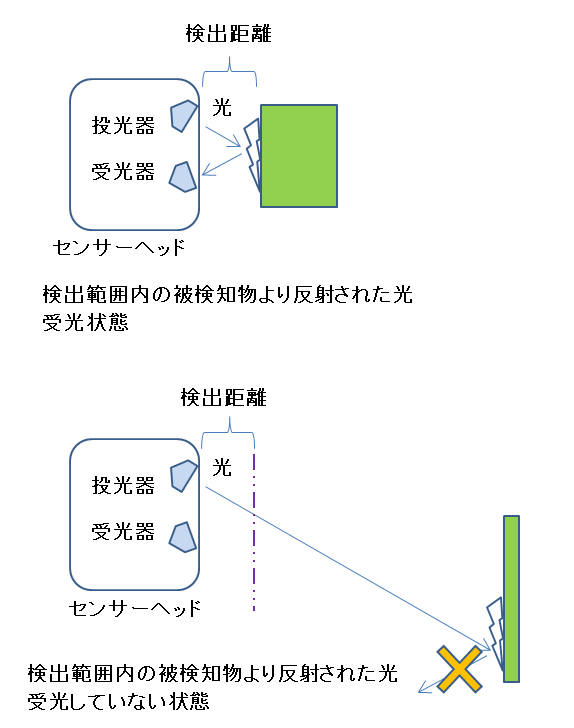

③反射型

検出方法

光電センサーであれば

センサーヘッドに投光器と受光器が内蔵されており、

投光器より投光された光が非検知物に反射をして

受光器で受光することにより検知をします

反射による光を 受光するか/しないか で検知します

メリット / デメリット

この反射型に関しては

メリット/デメリットを説明したいのですが

様々な設定や使用法があり一概に言えないので

各メーカーのカタログを参照してください。

特徴として 以下があります

- 省スペース

センサーヘッド一つのみで済むため、

省スペースです。 - 表面状態を検出できる

色なども検出できます

逆に言えば、表面状態に左右され

検出できない場合もあります。

④回帰反射型

検出方法

センサーヘッドが投光し、

反射板で反射された光は変更フィルターで、

波の向きが変換統一され

その変換された光の受光のみを検知します。

つまり、

被検知物が反射体であっても、

そこから反射された光は検知しません。

あくまで

反射板からの反射光を検知します。

メリット / デメリット

『👉メリット』

- 省スペース

センサーヘッド一つと反射板のみの設置だからです

反射板は小型で薄く設置に困ることは、

そうそう無いでしょう - 透明体も検出可能

投光が透明体を2回通過するので、

透明体の透明度にもよりますが

減衰により検知できる場合があります。 - 背景や被検知物の反射に影響を受けにくい

偏向フィルター付き反射板からの反射光のみ

検出するからです。

『👉デメリット』

被検知物により、一定条件下だと誤検知を起こしやすい

例としては、

被検知物が非常に強い光沢があるもの

光沢が強いと

反射される無偏光も強くなり 無偏光に含まれる

偏光フィルターと同じ振動方向の光も強くなる

⑤限定反射型

検出方法

反射型センサーの

投光と受光に極端な角度を振っており

センサーから至近距離(例 5~20mm等)

の反射性の被検知物を検知します。

メリット / デメリット

『👉メリット』

- 省スペース

センサーヘッド一つで済むからです - 背景や被検知物の反射に影響を受けにくい

偏向フィルター付き反射板からの反射光のみ

検出するからです。

『👉デメリット』

- 被検知物が反射体でなくてはいけない

- 設置が被検知物の至近距離

至近距離設置ができる場合は、デメリットでは

ありませんが、至近距離設置ができない場合は

使用不可となります。

⑥各検知方式に対するライトON/ダークON設定

各検知方式に対するライトON / ダークON

の断線検知を考慮した設定と考え方は

以下の記事を御参照ください。

⑦まとめ

光を使ったセンサーに関して以下の検出方法を解説しました。

- 透過型

- 反射型

- 回帰反射型

- 限定反射型

スペースに余裕があるのであれば、まず透過型を検討すべき

ワークの形状や表面状態に依存せず

受光か遮光かによる安定性のある検出方法だからです。

本記事は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございます。