本ブログの御訪問ありがとうございます。

機械設計歴20年以上のT.surfと言います。

今回は以下に関する記事です。

ソリッドワークスでの

トップダウン設計のやり方

2Dレイアウト編

ヒストリーCADである

ソリッドワークスでの

トップダウン設計

のやり方を解説します。

3DCADによる

トップダウン設計基礎知識は以下の記事を御参照願います。

本記事は、

に勤める設計者向け に少しでも役立つ情報を共有します。

- ①結論

- ②アセンブリのレイアウトタブのスケッチレイアウトは非推奨

- ③トップダウン設計の流れ 2Dレイアウト編

- ④トップダウン設計における2Dレイアウト注意点

- ⑤2Dレイアウトに使える機能

- ⑥次工程である3D詳細設計

- ⑦最後に

①結論

管理人が考えるトップダウン設計とは

3D空間上の平面で2Dレイアウトを行い

そこからソリッドを作成することです。

管理人はソリッドワークスにおいて

不可能だと思われたトップダウン設計の方法を

模索していました。

その結果、思考錯誤の末やっとのことで理想に近い

トップダウン設計のやり方をみつけましたので

まずは2Dレイアウト編として共有したいと思います。

ポイントは以下の5つです。

- レイアウトタブのレイアウトスケッチは非推奨

- 仮想サブアセンブリファイルを作成

- 仮想サブアセンブリ内で仮想構成部品を作成

- 上記の仮想構成部品内のスケッチを使う

- 仮想構成部品1ファイルにつき1スケッチ

上記5つのポイントを押さえれば

ICADレベルとはいきませんが、

FUSION360のノンヒストリー設定時の

ようなトップダウン設計が

かろうじて可能となります。

なお、仮想構成部品の機能と使い方については

以下の記事を御参照ください

②アセンブリのレイアウトタブのスケッチレイアウトは非推奨

アセンブリファイルには、レイアウトタブがあり

レイアウトというコマンドがあります。

管理人は、このレイアウト機能はおススメしません。

理由は、以下の記事を御参照願います。

なお、3Dスケッチは黄色いマス目が現れますので

見分けが可能です。

このことからヒストリーCADメーカーは

トップダウン設計そのものを始めとして

トップダウン設計に必要な機能も

完全に理解していないことがわかります。

|

|

どうせ作るなら |

③トップダウン設計の流れ 2Dレイアウト編

以下、機略の流れですが

アセンブリファイルでの作業です。

| 仮想構成サブアセンブリを作成 |

| ⇩ |

| 仮想構成サブアセンブリの中に 仮想構成部品を作成

|

| ⇩ |

| 仮想構成部品を編集状態にして 仮想構成部品の中にスケッチを作成する |

| ⇩ |

| スケッチに2Dレイアウトをする |

理由は後述しますが注意点として、

仮想構成部品1つに対してスケッチは1つです。

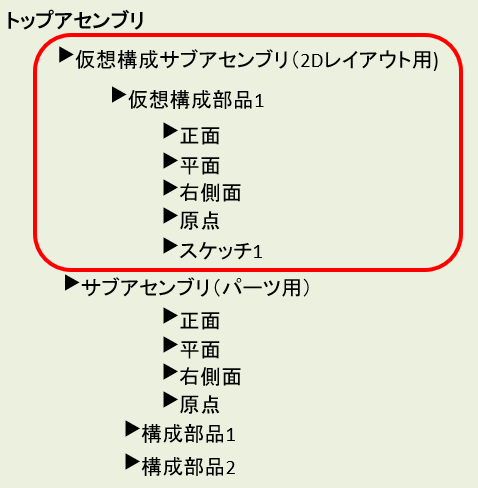

すると、ツリーは以下となります。

もう、お分かりだと思いますが

レイアウト用の1スケッチを持つ仮想構成部品が

レイアウト分複数作成されるので

それらをまとめるための仮想構成サブアセンブリです。

④トップダウン設計における2Dレイアウト注意点

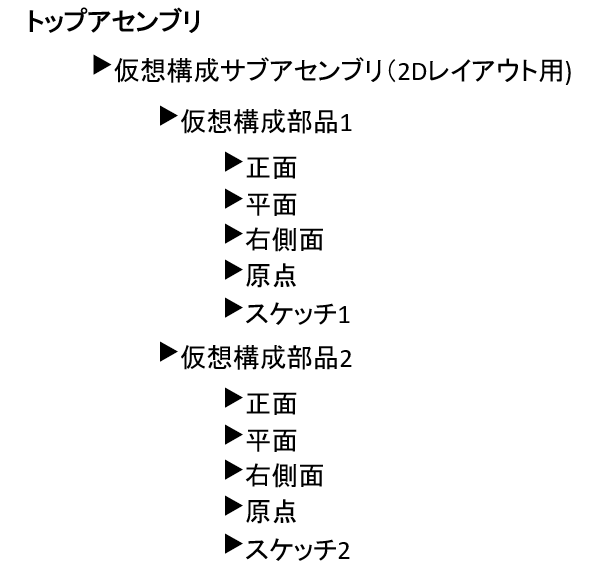

なぜ仮想構成部品1つに

スケッチは一つなのか

理由は、仮想構成部品の中で

何枚もスケッチを作ってしまうと、

以下のようなツリーになってしまい・・・

例えば スケッチ1を編集しようとすると

スケッチ2が見えなくなってしまうのです。

それにより以下のデメリットが生じます。

- スケッチ2のレイアウトを確認

しながらスケッチ1でレイアウト

ができない。 - スケッチ2の要素を投影

(エンティティの変換)ができない

|

|

ヒストリーCADであるために、 スケッチまで、 |

仕方ありません。

手間はかかりますが以下であれば

スケッチ2だろうが、スケッチ1だろうが

他のスケッチのレイアウトを確認したり

投影(エンティティの変換)も可能となります。

2Dスケッチと2D機能

2Dレイアウトは、あくまで2Dスケッチで行います。

先述のとおり、3Dスケッチは

2Dレイアウトに不向きです。

しかし、ここで問題なのが

ソリッドワークスにおいては

2Dスケッチにおける2D操作が通常の2DCAD

の2D操作ではなく、

拘束で形作っていくという例のアレです。

|

|

ここはもう |

デメリットも多いですが、

メリットを見出せば、それなりにはやりやすく

感じることでしょう。

2Dレイアウトが

表示されない場合の対処法

上記の方法で

大量に2Dレイアウト断面を作成したとしても

ファイルを開いた際に

2Dレイアウトが表示されなくなってしまう

場合があります。

これは、ライトウェイトモードでファイルを

開いてしまっているためです。

慌てなくてもOKです。

2Dレイアウトを格納してある

仮想構成サブアセンブリを右クリックして

ライトウェイトを解除をクリックします。

⑤2Dレイアウトに使える機能

スケッチへの投影は、トップダウン設計の際の

2Dレイアウトに必須と言える機能です。

- スケッチから他のスケッチへ

- ソリッドの外形をスケッチへ

これらの機能の解説です。

⑥次工程である3D詳細設計

上記までの解説は、トップダウン設計の要であり、

最初に行う2Dレイアウトです。

この2Dレイアウトの後に3D詳細設計を行います。

⑦最後に

管理人はソリッドワークスを

含むヒストリーCADは以下の理由により

使いづらいと思っています。

- パラメトリック設計は大変更であればあるほど

機能しない - パラメトリック設計は大規模アセンブリであれば

あるほど機能しない - 上記のパラメトリック設計を成り立たたすために

CADの操作に自由度がない - そのためかえってノンヒストリーCADよりも

モデリングに莫大な時間がかかってしまう。

上記のヒストリーCADに困っている設計者に向けて

ソリッドワークスを使えるための情報を

発信していきます。

本記事は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございます。