本ブログの御訪問ありがとうございます。

機械設計歴20年以上のT.surfと言います。

今回は以下に関する記事です。

ソリッドワークスでの

トップダウン設計のやり方

3D詳細設計編

ヒストリーCADである

ソリッドワークスでの

トップダウン設計

のやり方を解説します。

3DCADによる

トップダウン設計やボトムアップ設計などの

基礎知識は以下の記事を御参照願います。

本記事は、

に勤める設計者向け に少しでも役立つ情報を共有します。

①結論

管理人が考えるトップダウン設計とは

3D空間上の平面で2Dレイアウトを行い

そこからソリッドを作成することです。

管理人はソリッドワークスにおいて

不可能だと思われたトップダウン設計の方法を

模索していました。

その結果、思考錯誤の末やっとのことで理想に近い

トップダウン設計のやり方をみつけましたので

まずは2Dレイアウト編に引き続き

3D詳細設計編として共有したいと思います。

トップダウン設計には2Dレイアウトが必須です。

2Dレイアウト編は以下の記事を御参照ください。

実際のトップダウン設計はこちらがメインとなります。

本記事は、以下の記事の続き(補足)となります。

②トップダウン設計の流れ 3D詳細設計編

次に実際に3D化をして、粗設計をしていきます。

理由は後述しますが注意点として、

”外部参照なし”設定を強く推奨します。

とにかく2Dレイアウトとリンクしないように

細心の注意です。

以下、機略の流れですが

全てアセンブリファイルでの作業です。

トップダウン設計:3D詳細設計の流れ1

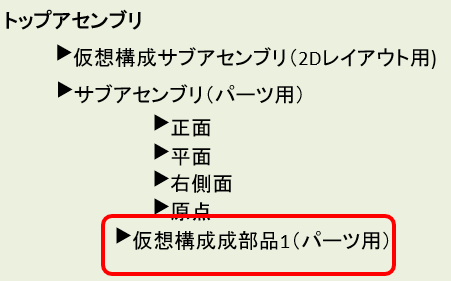

アセンブリの中に仮想構成サブアセンブリを作ります。

仮想構成サブアセンブリは、ツリーのトップアセンブリを

右リックして、新規サブアセンブリの挿入で可能です。

⇩

トップダウン設計:3D詳細設計の流れ2

その仮想構成サブアセンブリを編集状態にして、

部品挿入から新規部品を選びます。

⇩

トップダウン設計:3D詳細設計の流れ3

2Dレイアウトで行った部品の断面ありますね?

その断面からその部品の原点を決めます。

そして、2Dレイアウト上の原点と新規部品である

仮想構成部品1の原点をCTRLを押しながら両方選択肢して、

一致拘束により移動させます。

|

|

一致拘束でしか目的の場所 これでは、別の部品と拘束 |

⇩

トップダウン設計:3D詳細設計の流れ4

現段階で2Dレイアウトと同じ平面上に

仮想構成部品の原点がありますね?

その状態でスケッチを開始します。

2Dレイアウトと同じ断面を2度手間作成します。

この時に2Dレイアウトのスケッチの要素を

参照選択できます。

(多少は楽になる)

|

|

実際には役に立たない |

上記の方法により自由度のない

ソリッドワークスにおいても、アセンブリ上で

問題なくソリッドが作成可能です。

アセンブリファイルで全体を見ながら

部品検討をしましょう。

修正も再度、仮想構成部品を編集状態にして

アセンブリファイルで行います。

最後に仮想構成部品を通常の外部構成部品にします。

ツリー上で、ファイル化したい仮想構成部品を

右クリックして外部へ保存をクリック

③3D詳細設計における注意点

なぜ外部参照なしを推奨なのか?

というと、

2Dレイアウト平面や

2Dレイアウトの2D要素とリンクを持たないためです。

外部参照なしにすれば問題ないのですが、

外部参照ありで作業してしまうと

2Dレイアウトから参照選択した2Dレイアウト用や

その他スケッチ作成時の平面などが

なんと新規仮想構成部品のソリッドと

リンクしてしまいます。

恐ろしい事に

当然2Dレイアウトをいじってしまうと

これらも変更されてしまいます。

リンク地獄、拘束地獄のソリッドワークス

において、意図しない変更を誘発する

不必要なリンクは極力させるべきです。

気づけば後でいくらでも修正はできますが

それも手間ですので。

④最後に

管理人はソリッドワークスを

含むヒストリーCADは以下の理由により

使いづらいと思っています。

- パラメトリック設計は大変更であればあるほど

機能しない - パラメトリック設計は大規模アセンブリであれば

あるほど機能しない - 上記のパラメトリック設計を成り立たたすために

CADの操作に自由度がない - そのためかえってノンヒストリーCADよりも

モデリングに莫大な時間がかかってしまう。

上記のヒストリーCADに困っている設計者に向けて

ソリッドワークスを使えるための情報を

発信していきます。

本記事は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございます。