本ブログの御訪問ありがとうございます

機械設計歴20年以上のtsurfと言います

今回は以下に関する記事です

【機械設計の物理】力の分解(例題1:斜めに荷重の掛かるブラケットの強度計算)

⇩本記事は機械設計初心者の方で以下の方にオススメです⇩

未経験機械設計者

機械設計に使える基礎的な物理を勉強したい

⇩本記事を読むと以下が わかります⇩

今回はブラケットの

断面検討の例題を交え

力の分解を

わかりやすく説明します

- ①力の分解 解説モデル 斜めに荷重の掛かるブラケット

- ②ブラケットに発生した荷重の分解

- ③ブラケットに掛かる分解された荷重の解説

- ④ブラケットの強度計算や断面検討の手順

- ⑤曲げに対する断面の安全形状設計手順

- ⑥実際の計算

- ⑦結論

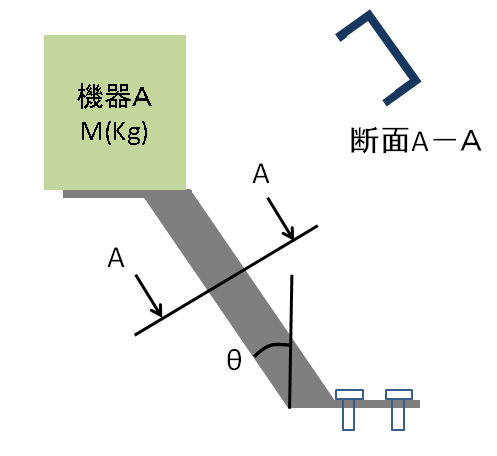

①力の分解 解説モデル 斜めに荷重の掛かるブラケット

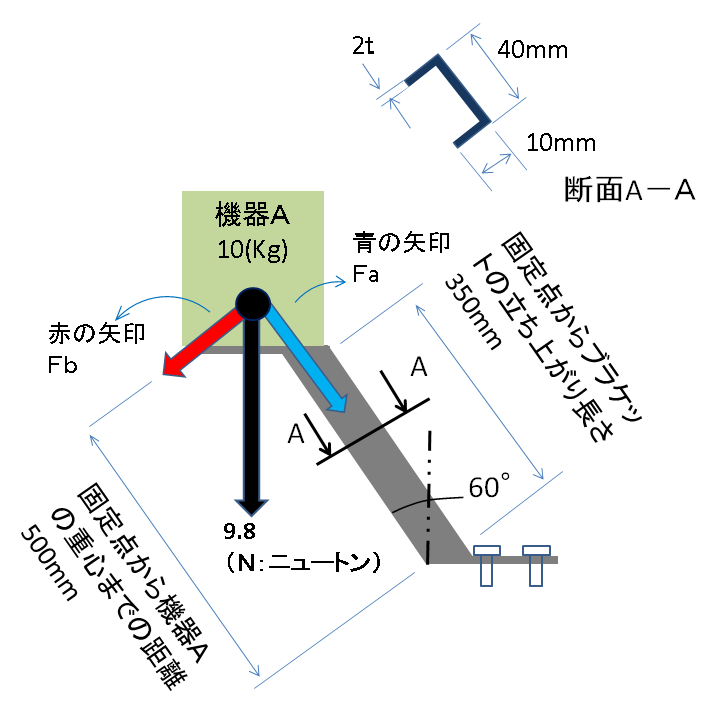

図1をご参照ください

図1 重い荷重を斜めに支えるブラケット

取り付け面から角度Θで 立ち上がっている

ブラケットの先端に荷重M(kg)の機器Aが取り付けられています

この荷重M(kg)が重いのですが

ブラケットはコストダウンのために

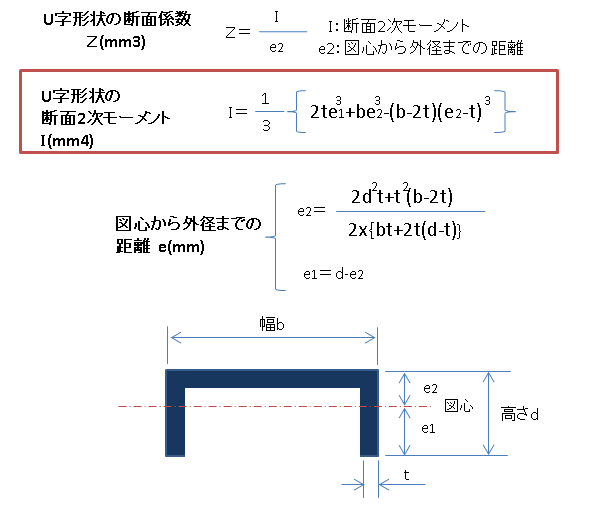

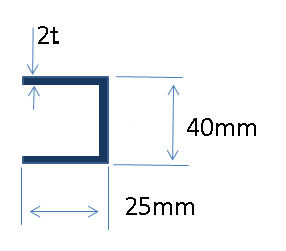

立ち上がり部の形状は 断面A-Aで示すような2tの鉄の板を曲げてできる

仮定断面を考えました

機器Aが重量物である以上

仮定断面のブラケットの強度を強度計算によって検証し

場合によっては最適化します

以上の想定のもと 力の分解と 強度計算を解説します

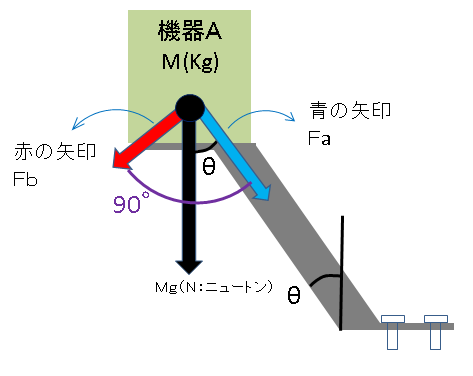

②ブラケットに発生した荷重の分解

図2 ブラケットに掛かる力を分解

まず 機器Aが重力によって 引っ張られる(加速される)力である

黒い矢印Mg(N ニュートン)が働きます

しかし 図2のように

青い矢印と赤い矢印に荷重が分解され ブラケットに負荷として掛かります

そして 力の分解の際 それを起因させた角度のものが基準になります

例えば 今回の場合ブラケットの立ち上がり角度θが基準となり

その角度で 青い矢印の向きが決まります

赤い矢印は 今回の場合斜面Θに対して90°となります

どうしてそうなるのか③で解説します

③ブラケットに掛かる分解された荷重の解説

では 一つ一つの力について解説します

青い矢印Fa

ブラケットの立ち上がり部に対して

仮定断面(断面A-A)に対して垂直に掛かる成分で

このブラケットの支柱を矢印方向に圧縮させようとする力です

赤い矢印Fb

斜面Θを垂直方向に押して ブラケットの機器A側の端面から 矢印方向に 支柱を曲げて

やろうとする力です

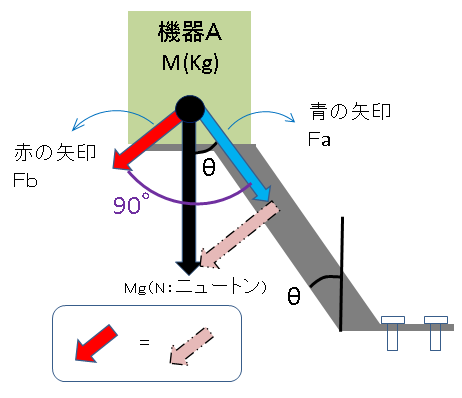

力の大きさの計算式は図3より 以下となります

Fa=Mg・cosθ

Fb=Mg・sinθ

図3 力の成分の計算式

④ブラケットの強度計算や断面検討の手順

概要

上述の通り このブラケットには二種の荷重が

掛かることになりますので強度計算も 以下の2つの検証が必要です

・曲げ荷重に対する強度検証

・圧縮荷重に対する強度検証

手順の流れの説明

手順1 荷重による曲げに対し強度のある断面形状の策定

曲げに対する強度は断面形状に依存します

現状は まだ 仮断面です

強度計算をし 強度が満足できなければ 強度を満足する形状にしていきます

⇩

手順2 圧縮荷重に対する確認

圧縮荷重や 引っ張り荷重に対する強度は断面席に比例します

手順1で作成された断面に対して 圧縮荷重の確認をします

手順の流れの理由

曲げに対する 強度がOKであれば

圧縮荷重に対する強度は割と問題無いことが多ので 上記の手順のほうが

効率がいいことが多いです

もし圧縮強度が不足であれば 断面積を増やしてあげればいいだけです

⑤曲げに対する断面の安全形状設計手順

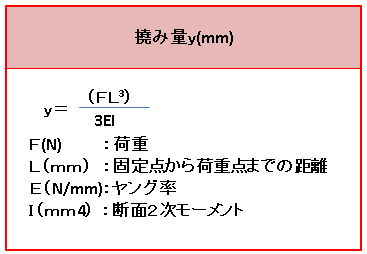

手順1 仮定断面で どのくらい撓むかを確認します

撓みとは 下図 図5のように どのくらい 曲がってしまうかです

図5でのy(mm)で示している変位量です

図5 撓み

なお どのくらい 撓みを許容できるかどうかは 勘や感覚論と

なってしまいますが 私はだいたい0.3mm程度以内の撓み量としています

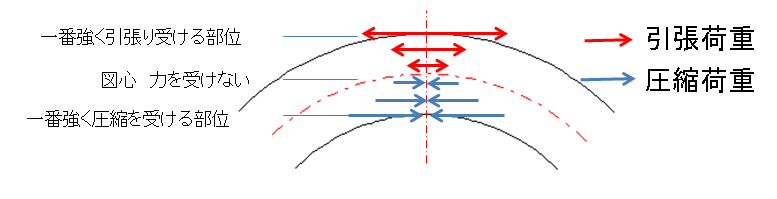

注意点として曲げとは 以下の図のように

曲がる外側が引っ張りを受け 内側が圧縮を受けるのですが

あまり大きい幅を許容してしまうと この’一番引張を受ける部位’

にかかる 引張応力が 実は弾性範囲を超えている場合があり

実際に乗せてみたら ブラケットが破損ということもあるかもしれません

参考記事:【強度計算の基礎】応力 応力歪線図 ヤング率 - tsurfの機械設計研究室

手順2 撓み量が多ければ断面の形状を変更する

こういう時もエクセルで計算をしておいたほうが

寸法部の変更だけで 撓み量の結果を見ることができるので楽です

⑥実際の計算

ここからは 実際に 計算しながら 進めましょう

条件を 以下の図とします

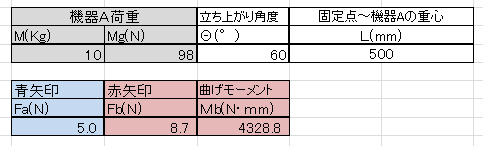

まず 基本的な要素として以下を求めましょう

・ブラケットを圧縮させる力:Fa

・ブラケットを曲げる力:Fb

さらに

・Fbから算出される曲げモーメント:Mb

計算を楽にするためにエクセルを使い 計算をします

(参考記事:選定計算 強度計算 ミスを無くし早くできるエクセル活用術)

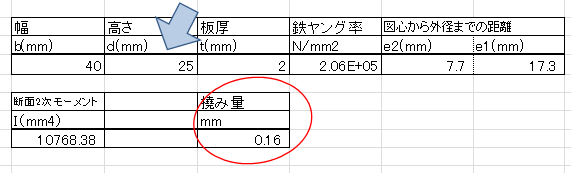

手順1 仮定断面で どのくらい撓むかを確認します

撓みの式です

今回の場合

F:Fbである分解荷重

L:固定点から機器Aの重心までの距離 500mm

E:ヤング率は 材質毎に違いネットで調べられます

(参考記事:【強度計算の基礎】応力 応力歪線図 ヤング率)

I:断面2次モーメント

以下を参照

エクセルで計算をします

仮定断面の撓み量は 2.28mmです

大きすぎです 修正が必要です

手順2 撓み量が多ければ断面の形状を変更する

以下の記事でも解説しまたが 高さを変更したほうが有効です

10mmの高さを25mmにしてみましょう

撓み量0.16mmになりました

高さは25mmにしましょう

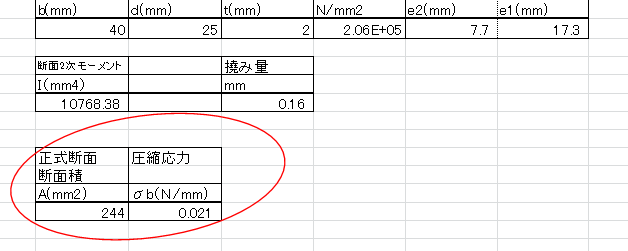

手順3 圧縮荷重の確認

この検討断面と 圧縮荷重Fbから この断面に掛かる圧縮応力を求めます

上記より以下となります

では実際の圧縮量も計算しましょう

今回のLは固定点からブラケットの立ち上がり長さ350mmです

計算するまでもなかったですね

圧縮応力も 応力歪線図での 弾性範囲内です

⑦結論

今回の機器Aを支えるブラケットの断面形状は以下で決定です

曲げ強度 圧縮強度と共に十分な強度です

最後までお読み頂きありがとうございます

以上 ご参考まで