本ブログの御訪問ありがとうございます。

機械設計歴20年以上のtsurfと言います。

今回は以下に関する記事です

モーター減速機の基本原理

なぜ減速するとトルクアップするのか?

本記事は機械設計者の方にオススメです

減速機をつけると

なんでトルクが上がるんだ?

⇩本記事を読むと以下が わかります⇩

減速の原理を図で

解説します。

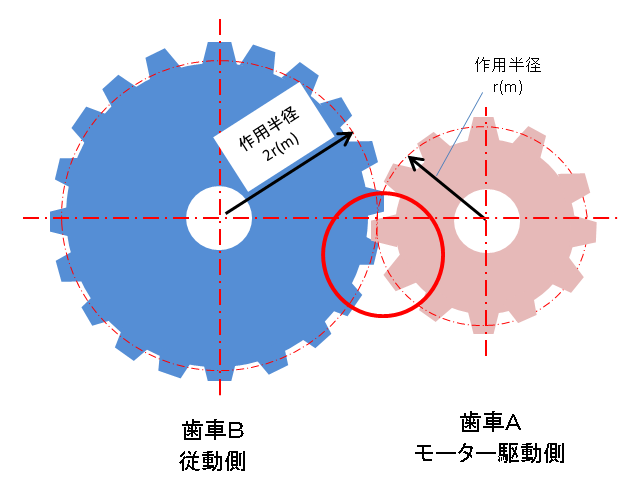

①歯車による減速機構のモデル

解説を簡単にするために

減速比を1/2にする機構で解説します。

| 歯車A | モーターの駆動軸側 | 作用半径r<m> |

|---|---|---|

| 歯車B | 従動側軸 | 作用半径2r<m> |

| モーターの トルク |

||

上記のモデルで

- トルクアップの原理

- 減速の理由

を解説します。

②トルクアップの原理

STEP1

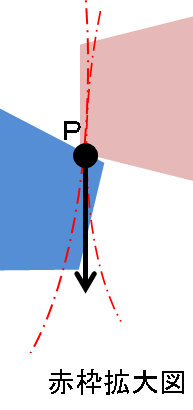

駆動側歯車Aが点Pに及ぼす力

以下の図の赤枠の拡大図における

点Pに作用する力を計算します。

歯車Aはモーターによる回転により、

出力軸となっています。

従って 駆動側歯車Aは点Pを押すことにより

従動側歯車Bを回転させることになります。

では、駆動側歯車Aは

従動側歯車Bを回すために点Pに、どの程度

荷重をかけているのでしょうか?

点Pに掛かるモーター駆動歯車Aからの力F(N)

=モータートルクT(N・m) ÷ 歯車A作用半径r(m)

=T/r(N)

駆動側歯車Aにより、点Pには

T/r(N)の荷重が掛かります。

STEP2

従動側歯車Bが受ける回転力

では次に 従動側歯車Bが受けるトルクを計算してみましょう。

点Pに掛かる力はT/r(N)ですね。

すると この力により歯車Bは回転を始めます。

その回転トルクはT’(N)は次式となります。

従動側歯車B部に発生する回転トルクT’(N・m)

=点Pに掛かる力T/r(N) × 歯車Bの作用半径2r

=2T(N・m)

つまり、

作用半径が2倍になるとトルクが

2倍になります。

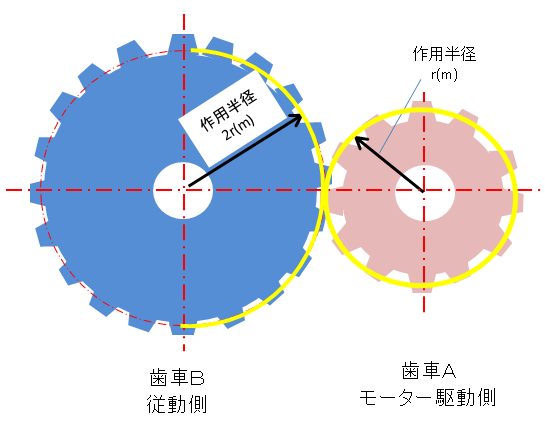

③減速する理由

駆動側歯車Aが一回転するとします。

駆動側歯車Aの作用半径の円周は以下の図の黄色となりますよね。

駆動側歯車Aの円周長さLA(mm)=2πr(mm)となります。

しかし、この円周長さを歯車Bに当てはめると

以下の黄色の範囲となります。

なぜなら 従動側歯車Bが1周させるためには

従動側歯車Bの円周長さLB(mm)=4πr(mm)であることから

駆動側歯車Aが歯車Bを回転させる回転量としては

従動側歯車Bを半周しかまわせていないことになります。

つまり、今回の場合

回転速度が1/2となっていることが

わかります。

④つまり・・・

減速機で原則すれば

- 減速比分 トルクがUP

- 減速比分 回転数がDOWN

ということは、減速する前と減速する後では

仕事率(動力)は等しく

変化はしていないということになります。

減速機をつける前

仕事率P<kw>={T<N>× 回転数N<rad/sec>}/1000

=(T・N)/1000<kw>

減速比2の減速機構をつけた後

仕事率P<kw>={2T<N> × (1/2) ・回転数N<rad/sec>}/1000

=(T・N)/1000<kw>

⑤減速の例

概要

自動車がそうですよね。

自動車の場合、減速機ではなく変速機ですが

減速によるトルクアップを、うまく利用しています。

自動車は

発進時にはギア比の大きい低速ギア

高速運転時にはギア比の小さい高速ギア

を使い分けています。

自動車の停止状態

から発進の場合

停止状態から動く時には

摩擦力+加速力という大きな力が必要になります。

従って、

エンジンからの高回転数に対して、かなり大きな減速比のギアを用い

大幅に減速させる代わりに、大きなトルクを得ます。

その代わり、低速ギアでは速度が出ませんよね?

低速ギアで速度を出そうとすると、

かなりの高回転が必要になることにより、以下の弊害があります。

- エンジン高回転による燃費の悪化

- エンジン高回転による騒音

- エンジン高回転によるエンジンへの負荷

- エンジンブレーキも大きくなるため速度維持が大変

自動車の

高速運転の場合

ある程度の速度が出ているので、加速が必要なくなります。

加速が必要なくなるということは

加速力が必要なくなるということです。

本来であれば慣性により、走行するのですが

路面との摩擦力による路面の抵抗力のみになります。

摩擦力は重力より弱い抵抗力なので

それほどトルクが必要なくなるのです。

まとめると

高速走行時には、弱い摩擦力に抵抗できる力のみ

となります。

従って、トルクが出なくなるが、

エンジンの回転に対してダイレクトに回転を伝える

ギア比の小さいギアにしていくのです。

これにより、エンジンが低回転で高速運転が可能となり

上記の運用によって、以下のメリットがあります。

- エンジン低回転による高速走行なので低燃費

- エンジン低回転による騒音の低減化

- エンジンブレーキが小さくなることによる速度維持操作性

⑥まとめ

モーターの駆動機構において

減速機構によって減速をすれば

- 減速比の分トルクが上昇する

- しかし、減速比の分回転速度が落ちる

モーターを使った場合の

トルク計算などは以下の記事を御参照ねがいます。

減速機を使った場合も解説しています。

ギアやプーリーを使った

モーター選定時のトルク計算は

以下の記事を御参照願います。

本記事は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございます。